【グローバル&サイエンスコース】1年生が信州大学と連携した諏訪湖水質調査

21日から22日にかけ、理数科グローバル&サイエンスコースの1年生が「諏訪湖水質調査野外実習」を実施しました。溶存酸素、電気伝導度、水温、pH、透明度の測定、プランクトン採集、パックテストによるCOD・硝酸イオン・アンモニウムイオン・リン酸イオンなどを測定しました。湖の見かけと COD に代表される溶解物質との値に違いがあり、湖の水質をどの観点で判断すべきか考えることを目的とした実習です。

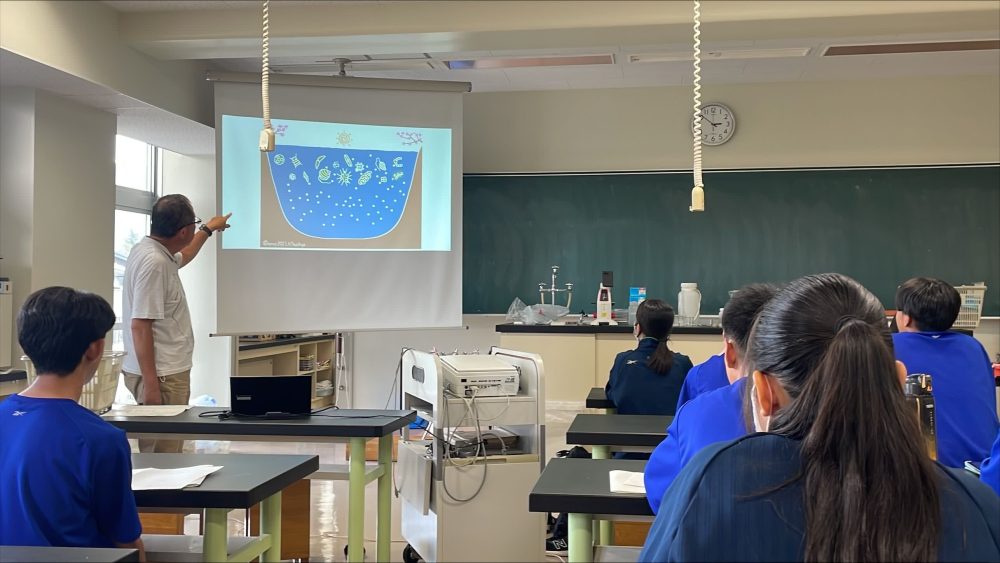

◆8月21日 事前講義

翌日の現地調査の準備として宮原裕一・信州大学学術研究院(理学系)教授・諏訪臨湖実験所長による講義がありました。主な内容は

①諏訪湖の水質の変遷とその歴史(水質検査の説明と測定練習、野外実習の説明含む)

②諏訪湖の水質変化について観測項目・検査項目について 透明度:意義と方法

③溶存酸素・水温:意義と方法パックテスト:COD などの意味と方法

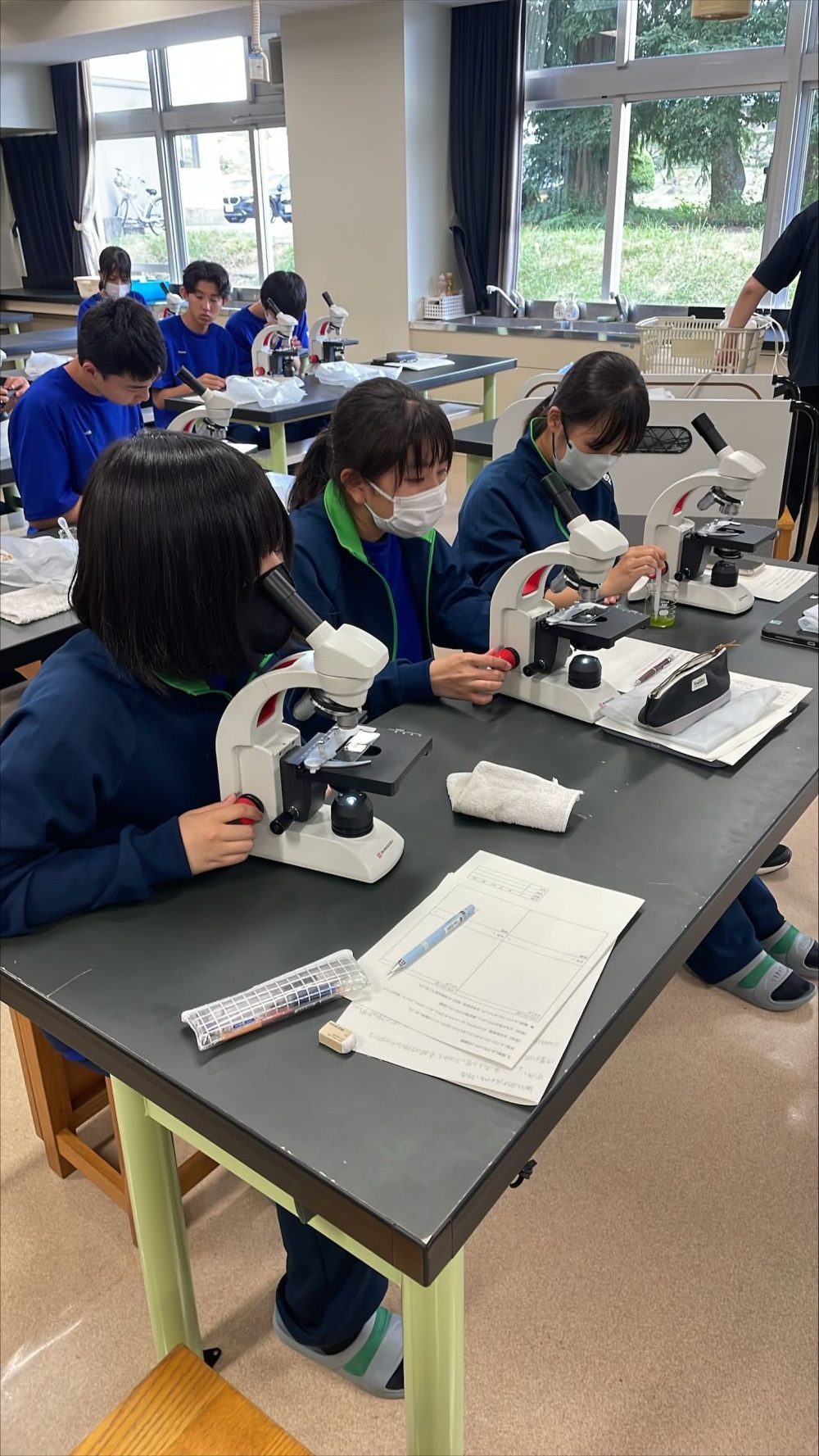

◆8月22日 諏訪湖の水質調査

午前中はチャーターしたドーム船で湖心付近で観測しました。終末処理場見学、水草(ヒシ・クロモ)の分布を調査しました。午後は学校に戻り、プランクトンの観察、COD(低濃度)、リン酸イオン、硝酸イオン、アンモニウムイオンについて測定しました。